Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hidup seorang maharesi bernama Mpu Wiranatha atau Mpu Tantular VI. Dalam bahasa Sanskerta, Tantular berarti “tidak tergoyahkan” atau “teguh pada pendirian.” Karya agungnya yang paling terkenal adalah Kakawin Sutasoma, di mana pada pupuh 139 bait 5 tertulis sesanti:

“Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.”

“Beraneka ragam tetapi satu jua, tiada dharma yang mendua.”

Sesuai dengan konteks zamannya, bait ini lebih menekankan tema kerukunan antarumat beragama, khususnya antara pemeluk Siwa (Hindu) dan Jina (Buddha), dua agama dominan di Majapahit saat itu. Tujuan kerukunan tersebut adalah untuk bersama-sama menjalankan dharma demi kejayaan Majapahit. Kerukunan tanpa dharma tak berarti; dan dharma yang dijalankan tak boleh mendua—harus murni demi negara.

Prinsip luhur inilah yang menjadi fondasi kuat persatuan Majapahit. Dalam kurun waktu kurang dari 75 tahun, Majapahit menjelma menjadi negara adidaya di masanya.

Dari Majapahit ke Republik

Setelah ratusan tahun terlupakan, sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” muncul kembali di ruang sidang BPUPKI pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Tokoh pertama yang mengusulkannya sebagai semboyan negara adalah Muhammad Yamin. Menurut penulis buku Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara ini, semboyan tersebut terbukti mampu menyatukan Majapahit menjadi negara besar, kuat, dan disegani.

Kemudian, Ir. Soekarno menetapkan semboyan ini dalam pita burung Garuda, yang hingga kini menjadi lambang negara Republik Indonesia.

Namun, pertanyaannya: Mengapa semboyan ini tampak tak lagi seampuh dulu?

Ada beberapa kemungkinan. Pertama: Frasa yang tidak utuh. Yang sering kita dengar hanya “Bhinneka Tunggal Ika”, tanpa bagian penting “Tan hana dharma mangrwa”. Padahal, di sinilah inti pesan moralnya: bahwa keragaman harus disatukan oleh dharma yang tunggal dan tidak mendua—harus murni demi negara. Kedua: Kompleksitas zaman. Tantangan kehidupan kini jauh lebih kompleks dibandingkan masa Majapahit. Ketika bait itu ditulis, Majapahit sedang mengalami disharmoni antarumat beragama. Sesanti ini hadir sebagai jawaban untuk menyatukan kembali masyarakat dalam menjalankan kewajiban kepada negara. Ketiga: Faktor eksternal. Penulis kelahiran Estonia, Jüri Lina, dalam bukunya Architects of Deception, menyebutkan bahwa sebuah bangsa bisa dilemahkan tanpa invasi militer atau sanksi ekonomi. Cukup dengan tiga langkah: Kaburkan sejarahnya, hancurkan situs dan artefaknya, putuskan ikatannya dengan para leluhur.

Lima Warisan Agung yang Terlupakan

Bendera dan Lambang Majapahit

“Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”. Demikianlah sebagai kerajaan besar, pascakehancurannya tahun 1478 Majapahit meninggalkan warisan yang tak ternilai. Setidaknya lima warisan agung bendawi (tangible) dan non benda (intangible) ditinggalkan Majapahit untuk anak cucunya yang kini menamakan dirinya bangsa Indonesia.

- “Rumah Besar” Bernama Indonesia

Majapahit adalah pendahulu konsep negara Nusantara. Menurut Nagarakretagama pupuh 13 dan 14, wilayahnya mencakup Semenanjung Malaya hingga Kepulauan Ambon. Sementara pupuh 15 mencatat Semenanjung Indochina—Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos—sebagai daerah pengaruh. Papua (saat itu disebut Janggi) juga berada di bawah kendali Majapahit sejak abad ke-12. - Sang Merah Putih

Bendera nasional kita berakar dari panji “Gulo Klopo” (Gula Kelapa) Majapahit. Warna merah-putih menggambarkan prinsip lingga-yoni—simbol dualitas maskulin dan feminin, keberanian dan kasih sayang, kekuatan dan kebijaksanaan. Ini merupakan simbol kosmis tertua yang telah ada jauh sebelum masuknya agama-agama formal di Nusantara. - Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”

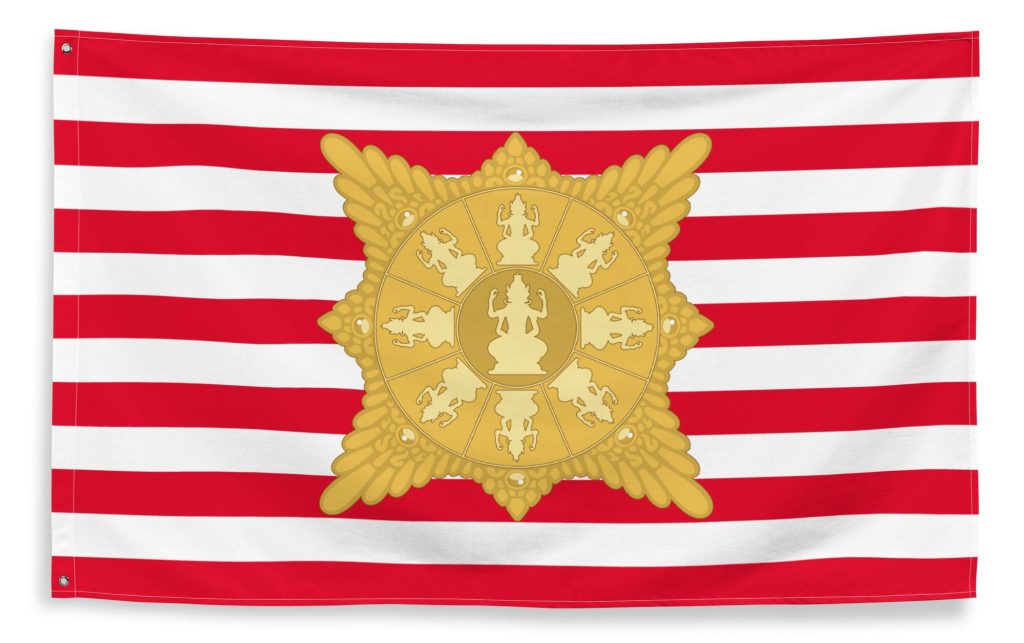

Semboyan ini bukan sekadar slogan persatuan, tetapi juga seruan untuk menjalankan dharma secara total demi bangsa. Dahulu untuk kerukunan Hindu-Buddha, kini cakupannya diperluas mencakup harmoni antar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). - Lencana Perang

Majapahit memiliki bendera perang “Getih Getah Samudra” dengan corak lima setrip merah dan empat setrip putih. Kelima setrip merah merepresentasikan lima armada laut di empat penjuru mata angin dan satu pusat. Menariknya, bendera serupa juga digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy), meski dengan jumlah setrip berbeda. - Nama dan Istilah

Banyak nama dan istilah warisan Majapahit masih digunakan hingga kini—seperti Adhyaksa (Kejaksaan), Dharmaputra (Kostrad), Jalamangkara (Marinir), Bhayangkara (Polri). Begitu juga kata Pancasila, diambil dari kata “Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka Krama” dari Nagarakretagama dan “Pancasila Krama” dari Sutasoma. Penggunaan istilah-istilah ini bukan hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga membangkitkan rasa bangga akan kejayaan masa lalu.

Tak diragukan lagi, warisan leluhur Majapahit amatlah berharga. Bila kita ingin membangkitkan kekuatan bangsa ini, barangkali saatnya kembali menyelami akar sejarah, menggali makna sesungguhnya dari “Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa”, dan menyatukan keberagaman dengan satu tujuan: dharma untuk Ibu Pertiwi.

Mencegah Tragedi Berulang

Konstelasi Nusantara pada masa pra-kemerdekaan terdiri dari puluhan hingga ratusan kerajaan. Namun, berdasarkan luas wilayah dan pengaruhnya, hanya Sriwijaya dan Majapahit yang dinilai memenuhi kriteria sebagai kerajaan nasional, menurut sejarawan Muhammad Yamin. Oleh karena itu, sejarah kenegaraan Nusantara dapat dipahami dalam tiga periode: Negara Nusantara I (Sriwijaya), Negara Nusantara II (Majapahit), dan Negara Nusantara III (NKRI). Korelasi dan kesinambungan sejarah ini penting untuk dijaga agar bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat atas jati dirinya—siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, di mana posisi kita hari ini, dan ke mana kita akan menuju.

Dalam bukunya The Rise and Fall of the Great Powers (1987), Paul M. Kennedy mengulas secara gamblang bagaimana kompetisi antarkekuatan besar dunia selama lima abad sejak tahun 1500 sangat memengaruhi naik-turunnya peran mereka di panggung global. Ia mengulas jatuh bangunnya Kekaisaran Ottoman, Mughal, dan Dinasti Ming di Tiongkok, serta meramalkan masa depan Uni Soviet, Amerika Serikat, dan China. Kennedy menggunakan pendekatan politik-ekonomi-militer khas teori hubungan internasional dan grand strategy. Sebaliknya, pendekatan case study lebih menitikberatkan pada faktor intrinsik seperti kepemimpinan, karakter, dan perilaku dalam memahami keruntuhan suatu bangsa atau organisasi.

Sebagai bangsa pewaris DNA Nusantara, kita tentu sangat prihatin atas runtuhnya Majapahit—kerajaan besar yang meninggalkan legasi luar biasa. Oleh sebab itu, kajian yang komprehensif, integral, dan holistik untuk mengungkap penyebab runtuhnya Majapahit menjadi sangat penting. Tujuannya jelas: agar tragedi serupa tidak terulang. Kajian ini bisa menggunakan pendekatan Paul M. Kennedy, dikombinasikan dengan metode studi kasus, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh. Negara dan dunia akademik, khususnya perguruan tinggi, perlu mengambil inisiatif untuk mewujudkan terobosan ini.

Sebagai kelanjutan dari Sarasehan bertema Kejayaan Majapahit: Mitos atau Fakta? yang diselenggarakan pada Oktober 2024 lalu, Pusaka Indonesia kembali mengadakan Sarasehan dan Pentas Seni bertajuk Kebangkitan Majapahit pada Sabtu, 3 Mei 2025 di Griya Tirtasari, Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya menghidupkan kembali semangat warisan agung Majapahit sebagai wujud jati diri bangsa Indonesia yang sejati.

Jangan lewatkan momentum berharga ini. Mari bergabung dalam sarasehan dan pentas seni istimewa ini. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Admin Pusaka Indonesia.

Laksda TNI Purnawirawan Untung Suropati

Purnawirawan Pati TNI/ Ketua Dewan Penasihat “Madyantara Ring Majapahit”/ Anggota IKAL Strategic Center/Alumnus Sesko TNI 2003/Alumnus US Naval War College 2009/Alumnus GCMC US Eurocom, Germany 2011/Alumnus PPSA XX/2015 Lemhannas RI.

Reaksi Anda: